建構更準確的無線測距解決方案,以利接觸者追蹤

資料提供者:DigiKey 北美編輯群

2020-08-26

無線測距是促成自動化接觸者追蹤的關鍵功能,有助於識別和分析由近距離接觸傳播的新冠肺炎 (COVID-19) 等傳染病的爆發。使用低功耗藍牙 (BLE) 的傳統測距方法理論上可以提供準確的資料,但無線射頻 (RF) 訊號傳輸的實際限制會影響準確度。阻止新冠肺炎的傳播需要更有效的方法,設計人員找尋非傳統方法達到最大準確度,同時平衡成本和輕鬆部署。

為因應需求,Dialog Semiconductor 開發軟體解決方案,運用現有的基礎架構和部署 BLE 技術。一旦軟體升級至公司的 BLE 系統單晶片 (SoC) 裝置,此解決方案可達到更準確、類似雷達的無線測距。

本文描述接觸者追蹤的運作方式。接著討論 Dialog Semiconductor 的藍牙裝置及相應軟體如何提供更準確的解決方案,進行接觸者追蹤和其他接近偵測應用所需的準確無線距離。

為何接觸者追蹤是抑制新冠肺炎的關鍵

限制傳染病是流行病學的基石,也是在面臨新病毒時,管理人口健康的關鍵,例如造成新冠肺炎嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 2 型 (SARS-CoV-2)。接觸者追蹤是用來降低疾病爆發的最有效工具之一。

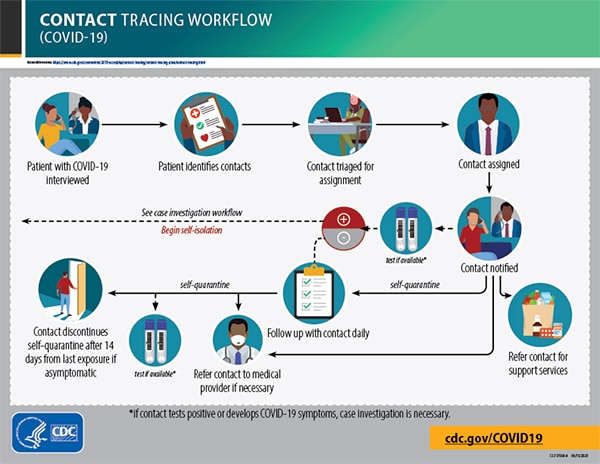

接觸者追蹤的原理非常直觀:辨識並通知近期有接近傳染者並且有可能被傳染的個人。實作上,接觸追蹤工作流程通常需依靠大量個案工作人員,面談傳染者,並且通知和協助可能被間接傳染的人 (圖 1)。這些人得到通知後,進一步限制與他人接觸,就能夠中斷病毒傳染鏈。

圖 1:美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議的接觸者追蹤流程,即建立由感染者提供的接觸者清單,並提出通知,進行建議的新冠肺炎傳染症狀 14 天自行隔離。(圖片來源:CDC)

圖 1:美國疾病控制與預防中心 (CDC) 建議的接觸者追蹤流程,即建立由感染者提供的接觸者清單,並提出通知,進行建議的新冠肺炎傳染症狀 14 天自行隔離。(圖片來源:CDC)

對於新冠肺炎而言,快速辨識和通知非常重要,研究人員還在試圖完全瞭解其傳染模式。事實上,關於新冠肺炎的基本醫療相關知識只在最近才知曉。例如,幾個月前辨識了 SARS-CoV-2 病毒後,流行病學家確認此病毒傳染途徑可能包含無症狀者 [Furukawa]1。

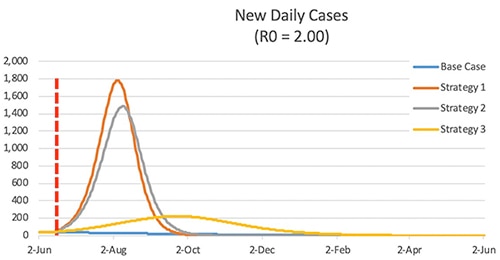

藉由瞭解可能會有此無症狀傳染,早期接觸者追蹤成為減緩新冠肺炎疫情散佈的要點。使用標準流行病模型方式,CDC COVIDTracer 試算表工具展示每日早期接觸者追蹤的影響,以 100,000 人口為代表 (圖 2)。

圖 2:CDC 模型描繪 100,000 人在一年的時間內,不同的策略如何能平坦化新個案的曲線。紅虛線標明每個接觸者追蹤策略的起點。(圖片來源:CDC)

圖 2:CDC 模型描繪 100,000 人在一年的時間內,不同的策略如何能平坦化新個案的曲線。紅虛線標明每個接觸者追蹤策略的起點。(圖片來源:CDC)

如圖 2 所示,依據所選的三種接觸者追蹤策略,爆發的歷程可能大不相同:

- 策略 1:個案開始有新冠肺炎症狀後才開始追蹤 (在此模型中,基於研究是指感染後 7 天)。

- 策略 2:感染者一開始有症狀之時就進行接觸者追蹤 (感染後 6 天)。

- 策略 3:新冠肺炎篩檢確定受感染,但在感染者有症狀前立刻開始進行接觸者追蹤 (研究顯示感染後 4 天即可能會無症狀傳染)。

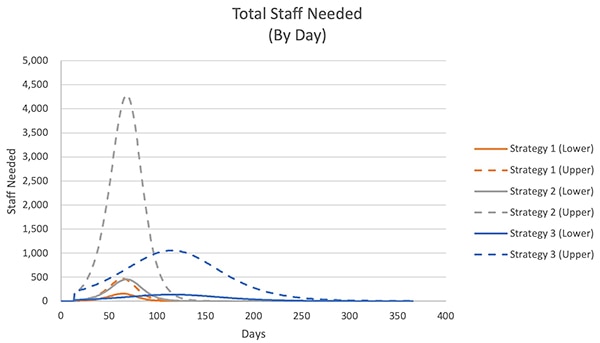

即使在感染者開始有感染力時 (策略 3) 就開始進行接觸者追蹤,執行感染者追蹤所需的個案工作人員也會大量增加。CDC 模型描繪針對每個感染者平均有 5 個接觸者 (圖 3 下),以及平均 20 個接觸者 (圖 3 上) 所需人員數的增加程度。

圖 3:CDC 模型顯示使用不同策略可減少執行接觸者追蹤的個案工作人員數,假設平均每個案 5 個接觸者 (下) 或 20 個接觸者 (上)。(圖片來源:CDC)

圖 3:CDC 模型顯示使用不同策略可減少執行接觸者追蹤的個案工作人員數,假設平均每個案 5 個接觸者 (下) 或 20 個接觸者 (上)。(圖片來源:CDC)

由於「最早可能接觸者追蹤」和「足夠工作人員數」的雙重需求,促成找尋技術解決方案,用來辨識和聯絡可能接近感染者的個人。無須感染者回想接觸者,或是個案工作人員去接近這些接觸者,適當的技術解決方案可以用雙方都具有的相同技術,自動記錄與他人的近距離接觸情況。事實上,此方式可以提供第四種策略,追溯最初接觸者在第 0 日接觸的個人,也就是在醫療研究中指稱感染者從其他受感染的個人被感染之時。如同上列數字所建議,越早通知接觸者可以將每日個案和所需的工作人員數曲線大幅拉平。

由於智慧型手機和其他個人行動電子裝置的廣泛使用,藍牙立即成為自動化接觸者追蹤的首選技術。許多製造商、醫療團體、政府組織協同合作開發行動應用程式,此技術即快速興起成為其基礎。但針對研究了這些應用程式的效率,藍牙的限制還是會造成令人失望的結果。

為何使用藍牙自動化接觸者追蹤無法達到成效

原理上,藍牙技術可視為理想的自動化接觸者追蹤技術。其廣用性確保作為寬廣的遞送平台,且其能力看似符合行動應用裝置預期記錄與其他使用相同技術的個人接近實例的基本需求。

記錄接觸者實例至少需兩個資訊:與接觸者的距離和與接觸者相關的全域唯一識別碼。此唯一識別碼的典型實作是常變更隨機值,用於高級應用程式軟體,在通知接觸者時同時維持其隱私,使用的不同方法則不在此詳述。

藍牙廣告通訊協定提供既有機制,符合這些基本需求。廣告通訊協定是藍牙通訊協定堆疊的標準功能,讓裝置以最低功耗週期性傳輸小型籌載,例如唯一識別碼。接收廣告通訊協定封包的裝置,同時接收接受訊號強度指示器 (RSSI) 值,這在大多數無線電子系統以相關訊號強度量測提供,範圍為 0 至 100,或由裝置製造商定義的其他更高限制。

理論上,當發射器和接收器裝置的距離增加,接收器的無線電強度會與距離平方成比例降低。相關 RSSI 值會平滑且單調的降低。

實際操作上,RSSI 和距離的關係可能不一定,這是數年前由監督藍牙發展的組織藍牙技術聯盟 (SIG) [Gao]2 所提出。訊號反射、阻擋和干擾會大幅修改訊號強度。因此,RSSI 和距離的關係在每一個樣本可能都有差異,即使為固定 的發射器和接收器。近期對於藍牙 RSSI 針對接觸者追蹤效率的研究指出,研究人員發現 RSSI 可以在發射器和接收器實體距離無變更之下提升或下降,接收器僅依據智慧型手機使用者的手持和身體遮蔽的方式,或無線電訊號由周圍結構反射、阻擋、吸收 [Leith]3 造成變化。

開發人員使用不同策略試著平滑化 RSSI 的變化。除了簡單平均 RSSI 的多重量測值之外,也採用不同濾波方式試圖使用 RSSI 提升距離量測的準確性,但效果有限。其他接觸者追蹤提議建議使用其他無線電技術,例如超寬頻 (UWB),但與藍牙不同之處在於,其缺少所需的常見安裝基地,無法立即廣泛運用自動化接觸者追蹤應用程式以協助管理新冠肺炎的爆發。

相較之下,Dialog Semiconductor 提供軟體解決方案,其設計可輕鬆升級其藍牙硬體解決方案,提供準確的無線測距需求,達到有效的接觸者追蹤。

升級藍牙系統單晶片,達到準確接觸者追蹤

Dialog Semiconductor 的無線測距 (WiRa) 軟體開發套件 (SFK) 搭配其 DA1469x 系列 BLE SoC 裝置,可因應使用既有藍牙技術進行準確測距的需求。Dialog Semiconductor 的 BLE SoC 在設計上符合多種行動產品的需求,整合 Arm® Cortex®-M33 和完整藍牙 5 無線電子系統,具有其整合式 Arm Cortex-M0+ 架構控制器和完整的整合式周邊裝置組 (圖 4)。

圖 4:Dialog Semiconductor 的 DA1469x 系列 BLE SoC 結合 Arm Cortex-M33 主機處理器、專用藍牙 5 無線電系統及其 Arm Cortex-M0+,以及典型無線行動產品所需的完整周邊裝置組。(圖片來源:Dialog Semiconductor)

圖 4:Dialog Semiconductor 的 DA1469x 系列 BLE SoC 結合 Arm Cortex-M33 主機處理器、專用藍牙 5 無線電系統及其 Arm Cortex-M0+,以及典型無線行動產品所需的完整周邊裝置組。(圖片來源:Dialog Semiconductor)

Dialog Semiconductor 的 DA1469x 系列與其他藍牙相容平台相同,支援標準廣告模式底層信標技術,用於在零售業位置遞送定位相關訊息。若使用 WiRa SDK,開發人員可以運用類似雷達的通訊協定,達成傳統藍牙 RSSI 無法獨立達成的測距準確度。更重要的是,此添加的能力可以部署在既有 DA1469x 架構裝置中。

此增強式無線測距方式,藍牙裝置執行對話音調交換 (DTE) 協定 (圖 5)。

圖 5:Dialog Semiconductor 的 WiRa SDK 實作類似雷達的無線測距,藉由在兩個連接裝置間實作 DTE 資訊交換,一個用於標準藍牙中心角色,另一個用於標準藍牙周邊角色。(圖片來源:Dialog Semiconductor)

圖 5:Dialog Semiconductor 的 WiRa SDK 實作類似雷達的無線測距,藉由在兩個連接裝置間實作 DTE 資訊交換,一個用於標準藍牙中心角色,另一個用於標準藍牙周邊角色。(圖片來源:Dialog Semiconductor)

在此通訊協定中,藍牙裝置使用傳統 BLE 中心和周邊角色成對連接。中心裝置發出 DTE 啟動要求,讓兩個裝置同步,接著在 BLE 閒置階段傳輸特定長度 DTE 音調,以及頻率預先定義組。接著,各裝置的無線電子系統針對接收的音調突發進行高解析度取樣,並且提供相內和正交 (IQ) 訊號輸出。各裝置使用 IQ 取樣計算各突發頻率的相位 (稱為「原子」),產生該裝置特定的頻率曲線。

與對應裝置交換其裝置特定頻率曲線後,各裝置使用 WiRa SDK 支援的兩種方式之一,運用此資訊計算距離。利用快速傅立葉變換 (IFFT) 轉換,IFFT 計算頻率轉換曲線資料至時域,並對應與峰值脈衝關連的時間延遲回應至距離量測。

採用相位方式,使用兩個裝置每原子的相位資訊尋找相差。使用這些結果,計算會對應平均相差對以公尺 (m) 為單位的距離 (D),如方程式 1:

![]() 方程式 1

方程式 1

說明:

𝑐 = 光速,單位為每秒公尺 (m/s)

∆𝜑 = 相差,單位為弧度

∆𝑓 = 相差,單位為赫 (Hz)

𝑁 = 原子數

儘管此機制和計算相對複雜,Dialog Semiconductor 讓設計人員能輕鬆評估此方式,並且在設計中實作。設計人員可以插入 Dialog Semiconductor 的 DA14695 無線測距開發套件 (DA14695-00HQDEVKT-RANG) 至個人電腦 USB 連接埠,並使用該公司的取樣軟體立即開始探索無線測距功能。

無線測距套件板基於 Dialog Semiconductor 的 DA14695 BLE SoC,是實作自訂軟體的高效率平台,藉由建置在取樣軟體上,或使用 WiRa SDK 無線測距服務常式於自訂軟體應用程式中。

除了 WiRa SDK 之外,Dialog Semiconductor 提供社交距離軟體包,以 DTE 實作增強型無線測距,並提供一組相關軟體常式,包含 IFFT 架構和相位架構距離量測方式。舉例而言,清單 1 的相位架構計算常式 cwd_calc_distance() 可直接實作上述相位架構距離量測方程式。

複製

float cwd_calc_distance(float *init_phase_atom, float *refl_phase_atom)

{

float *dd_phi = d_phi; /* reuse d_phi, or: float dd_phi[CWD_N_ATOM_MAX-1];*/

float dd_phi_mean;

int i;

for (i = 0; i < cwd_parm.n_atom; i++)

{

/* phase "difference" between initiator and responder */

d_phi[i] = init_phase_atom[i] + refl_phase_atom[i];

if (i != 0)

{

/* phase difference between neighboring frequencies */

dd_phi[i-1] = d_phi[i] - d_phi[i-1];

}

}

unwrap_phase(dd_phi, cwd_parm.n_atom - 1, 1);

/* average dd_phi */

dd_phi_mean = 0;

for (i = 0; i < cwd_parm.n_atom - 1; i++)

{

dd_phi_mean += dd_phi[i];

}

dd_phi_mean = dd_phi_mean / (cwd_parm.n_atom - 1);

dd_phi_mean = wrap_to_two_pi(dd_phi_mean - CWD_PHASE_OFFSET);

/* distance */

return (dd_phi_mean * CWD_C_AIR/(4 * M_PI * cwd_parm.f_step * 1e6));

}

清單 1:此計算常式可直接實作上述相位架構距離量測方程式。(原始程式碼:Dialog Semiconductor)

結論

無線測距是促成自動化接觸者追蹤的關鍵功能,有助於識別和分析由近距離接觸傳播的新冠肺炎等傳染病的爆發,但傳統藍牙無法可靠遞送所需的準確距離量測。

為解決此困境,Dialog Semiconductor 的軟體解決方案提供更準確、類似雷達的無線測距解決方案,可基於公司的低功耗藍牙系統單晶片裝置,將軟體升級至系統。此方式可增加準確性同時不會提升成本,並且能在現有運作的裝置在快速開發。

參考資料:

- [Furukawa] Evidence Supporting Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic or Asymptomatic

- [Gao] Proximity and RSSI

- [Leith] Coronavirus Contact Tracing: Evaluating The Potential Of Using Bluetooth Received Signal Strength For Proximity Detection

聲明:各作者及/或論壇參與者於本網站所發表之意見、理念和觀點,概不反映 DigiKey 的意見、理念和觀點,亦非 DigiKey 的正式原則。